フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』で、20年という異例の長期にわたり密着取材された大森昌也さんとその家族をご存じでしょうか。

都会の生活を捨て、兵庫県の山村で「自分たちの食べるものは自分たちで作る」という自給自足の道を突き進んだ大森さん。

彼の生き方や、6人の子どもたちへの独特な教育方針は、賛否両論を巻き起こしながらも、現代社会に生きる私たちに「本当に大切なもの」を問いかけました。

この記事では、そんな大森昌也さんがなぜ自給自足を選んだのかという経歴から、個性豊かな家族構成、そしてドキュメンタリーの終焉で多くの視聴者が涙した最期の闘病生活と死因までを詳しく解説します。

徹底した百姓の生き方を貫いた一人の男の物語を通して、家族の絆と人生の真実を探ります。

大森昌也とは何者か?

プロフィールと活動内容

大森昌也さんは、1942年3月生まれ。

1997年当時の妻、子供4人とともに田舎へ移住する決意をします。(その後お子さんは6人となります)

1990年代後半に都会の生活を捨て、農場を創設します。

それが兵庫県朝来市の山村にある「あーす農場」です。

74歳の時に永眠されています。

彼の人生を一言で定義するなら、「徹底した自給自足の哲学者」でしょう。

彼は、大量生産・大量消費の現代社会のあり方に疑問を抱き、「自分たちの食べるものは自分たちで作る」という信念のもと、自立した生活を実践しました。

「自給自足で生きるなんて無理」そう思っていませんか?

彼の活動についてまとめてみました。

1. 自給自足生活の実践

山奥に家族と共に移住し、電気・ガス・水道を使わない暮らしを実践。

作物の栽培、狩猟、保存食づくり、炭焼き、大工仕事など、生活に必要なすべてを自分たちの手でまかなう。

「百姓=百の仕事をする人」という思想のもと、農業に限らず、あらゆる生活技術を身につけ、実践。

※これが「縄文百姓」という言葉の由来です。

2. 子育てと教育の実践

6人の子どもとともに生活。子どもたちは学校に通わず、自然と生活の中から学ぶ。

「勉強より、生きる力を育てる」ことを重視したオルタナティブな教育方針。

大自然の中での子育てと共同生活は、テレビ番組『ザ・ノンフィクション』でも大きな注目を集める。

3. 執筆・講演活動

1998年〜2016年まで、MK新聞にてエッセイ連載「自給自足の山里から」を執筆。

連載内容をまとめた書籍『自給自足の山里から』(2005年)を出版。

自給自足や現代社会への批評をテーマにした講演・ワークショップも各地で行っていた。

4. 「あ〜す農場」の運営

拠点としていた農地は「あ〜す農場」と呼ばれ、単なる生活の場ではなく、

- 生活実験

- 教育の場

- 共同体のモデル

として機能。生活や考え方に共感する若者や訪問者が集まり、交流が生まれていた。

5. 現代社会・文明への批判

学生運動、国鉄の労働運動を経て、現代の労働・都市・消費社会に深い疑問を抱く。

「便利さが人間を不自由にしている」「自然から切り離された暮らしは人を壊す」という思想を持つ。

生活そのものを通して、社会への問題提起を行う。

活動の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実践内容 | 農業・狩猟・保存・大工・火起こしなどすべて自分で行う生活 |

| 拠点 | 奈良県の山奥「あ〜す農場」 |

| 教育方針 | 学校に通わせず、生きる力を家庭で育てる |

| 社会的メッセージ | 都市化・消費社会への批判、自然回帰の提唱 |

| 情報発信 | 新聞連載、著書、テレビ出演、講演など |

なぜ注目されたのか

大森昌也さんがこれほどまでに世間の注目を集め、賛否両論を巻き起こした最大の理由は、その極端なまでの教育方針と、隠すことのない生き様の記録にあります。

彼の暮らしは、一般的な「田舎暮らし」とは一線を画す、文明社会への強いアンチテーゼでした。

特に、6人の子どもたちに対し、義務教育を受けるか否かを含め、人生の重要な選択をすべて自分で決めさせるという方針は、大きな議論を呼びました。

しかし、その裏側には、労働を通じて子どもたちに「生きる力」と「命のリアリティ」を教えたいという強い信念がありました。

そしてまた、学びに対しての信念も強かったようです。

「自然の中で生活に必要なことを学ぶのが本当の勉強だ。勉強ルームにこもって過ごした子供たちは体力はもちろん世の中を生きる知恵も得ることができない」

というのが大森さんの哲学でした。

長期にわたるドキュメンタリー『ザ・ノンフィクション』の密着取材は、彼の哲学の光と影、そして家族の葛藤を映し出しました。

視聴者は、彼の生き方の是非を超え、理想を追い求める一人の男と、それに翻弄されながらも成長していく家族の「人間ドラマ」に深く引き込まれたことで、彼は時代の象徴的な存在となったのです。

大森昌也の家族構成

元妻との関係

大森昌也さんは、国鉄時代に出会った女性と結婚しています。

「自給自足の生活」を家族で実践していく中で、自然と共に生きる暮らしを模索しました。

しかし、大森昌也さんの究極的な理想を追求する生き方は、生活を共にするパートナーとの関係に大きな影響を与えました。

自給自足の生活を支えましたが、大森さんの哲学と現実の厳しさとの間で葛藤し、山を離れる選択をしました。

厳しい環境と独自の教育方針が、夫婦関係の破綻を招いた側面は否めません。

しかし、私が最も感動を覚えるのは、その後も続く「家族」としての絆のあり方です。

晩年の大森さんは「最後に会いたい人は妻だった」と語ったとも伝えられており、その思いは静かに心の中にあったのかもしれません。

病に倒れ、最期の時を迎える際、元妻が、子どもたちと共に病院に見舞いに訪れています。

これは、夫婦という形は終わっても、「子どもたちの親」として、また「あーす農場」を共に創り上げた仲間として、彼らが深いところで繋がり続けていたことを示しています。

彼の物語は、血縁や形式にとらわれず、人生の終盤で絆を再確認し合った家族の物語であり、「家族のあり方」の多様性を問いかける重要なテーマを含んでいると言えるでしょう。

兵庫の山奥で自給自足の生活をしていた大森昌也さん。

2016年に亡くなられたけど、亡くなる直前に元奥さんと再会してた。 pic.twitter.com/yKpQwSDqwG

— tatsuya (@i_zazous) October 9, 2025

6人の子どもたちについて

大森昌也さんの自給自足の物語を支えたのは、個性豊かな6人の子どもたちでした。

長男のケンタさん、次男のげんさん、三男のユキトさん、長女のちえさん、そして双子のれいさんとあいさんです。

彼らは、一般的な学校に通う代わりに、「あーす農場」という厳しくも広大な自然の中で育ちました。

朝から晩までの労働を通じて、教科書では学べない驚異的なサバイバル能力と、命をいただくことの重みを知る高い自立心を身につけました。

父の教育と自立

大森さんの教育方針の核は、「自分の人生は自分で決める」というものでした。

その結果、子どもたちは成長するにつれて、父の築いた山を離れ、それぞれの選択で社会へと旅立っていきました。

都会で就職したり、進学したり、あるいは山に残って父の精神を受け継ぐ道を歩んだりと、彼らの選択は多岐にわたります。

中でも次男のげんさんは、武蔵野美術大学を卒業した女性、梨紗子さんと結婚しアース農場から直ぐ側に「山の一家*葉根舎(はねや)」という屋号で家を建てて奥様と子供たちと暮らしています。

出典:https://inakagurashiweb.com/archives/7108/

2003年、げんさんが21歳のときに、あーす農場から独立し、自分たちの新しい暮らしがスタートさせました。

出典:https://inakagurashiweb.com/archives/7108/

子供たちそれぞれが自分で選択した道を生きています。

これは父が厳しく教え込んだ自主性が、子どもたちを外部の社会でも通用する大人としての自立へと導いた証拠だと私は見ています。

物理的な距離は離れても、彼らの絆は途切れませんでした。

父が病に倒れた際、6人が再び山に集まった姿は、価値観の違いや距離を超えた、家族の揺るがない繋がりを視聴者に感動的に示しました。

彼らは、大森昌也という哲学者の最も尊い遺産と言えるでしょう。

自給自足の生活と思想

「百姓」という生き方の哲学

大森昌也さんにとって」「百姓(ひゃくしょう)という言葉は、単なる農家の枠を超え、一つの生命哲学でした。

彼の自給自足の選択は、現代社会が抱えるお金とシステムへの過度な依存に対する、明確な批判と抵抗だったと私は捉えています。

彼は、物質的な豊かさと引き換えに人間が失った「生きるリアリティ」を取り戻そうとしました。

畑を耕し、命を育て、川から電気を得るという生活は、すべてが「自分の命の糧は自分の労働と知恵で確保する」という、究極の自立を目指す行為です。

私たちはスーパーで簡単に食品を手に入れますが、大森さんは自らその生命の連鎖の中に身を置くことで、自然界の法則と、人間が自然の一部であるという根源的な事実を追求し続けたのです。

この哲学こそが、彼の人生を突き動かす揺るぎないエネルギー源でした。

子育てと教育への価値観

大森さんの子育ては、彼の「百姓哲学」の実践の場そのものでした。

その教育観の核心は、自主性と、生きるための「実学」を最優先することにありました。

彼は、学校での知識の詰め込みよりも、自然という教室での労働を通じて、問題解決能力や生命倫理を直接学ぶことを重視しました。

「学校に行くか行かないか」を子ども自身に選択させた方針は、社会的には極端と見られましたが、私はこの裏に「自分の人生の選択と責任は、幼い頃から自分で負うべきだ」という、彼の強い信念を感じます。

子どもたちは、家畜の命を扱う経験や、日々の厳しい労働を通じて、「生と死」を深く学び、自立心を養いました。

この経験は、座学では決して得られない、人間としての根幹を養う教育でした。

最終的に子どもたちが山を離れても社会で自立できた事実は、大森さんが与えたものが、現代社会の価値観から見ても「生きる力」という最も普遍的で重要な財産であったことの証明だと考えます。

大森昌也の死因と晩年

最期の日々と死因

長年にわたり、肉体労働と厳しい自然との闘いを通じて強靭な精神と肉体を維持してきた大森昌也さんですが、2010年代半ば頃、ついに病に倒れます。

彼の最期の闘病生活は、自給自足の生き方を貫いてきた彼にとって、非常に皮肉な現実を突きつけました。

病に冒された体では、これまで当たり前に行ってきた農作業や水力発電の管理ができなくなり、外部の医療や社会的な支援に頼らざるを得なくなったのです。

報道された大森さんの死因は、以下のようになっています。

父、大森昌也が3月24日に永眠しました。昨年の6月から父は上顎洞ガンになり闘病生活を続けていました。

■『https://media.mk-group.co.jp/entry/mknews-jikyujisoku-20160501/』より引用

病気が進行する中で、彼は激しい苦痛と闘いながらも、最後まで「百姓」としての誇りを失うことはありませんでした。

彼の晩年は、自立を追求した人生の最終章として、「人間は自然の一部であり、いつかは病や死という自然の摂理に逆らえない」という現実を、視聴者に静かに示しました。

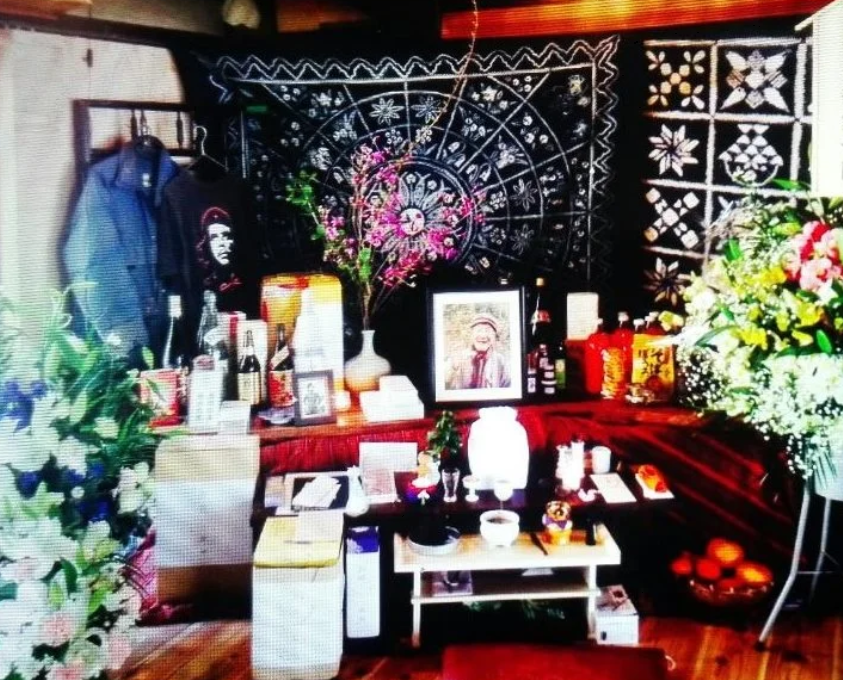

家族に見守られた最期

彼の晩年と最期は、一度は離散した家族が再び集う、感動的な物語となりました。

山を離れてそれぞれの人生を歩んでいた6人の子どもたちは、父の危篤の報を受け、次々と病院へと駆けつけます。さらに、疎遠になっていた2人の元妻も、見舞いに訪れました。

自給自足という究極の理想を追求した結果、物理的に離れてしまった家族でしたが、父の病という困難を通じて、「家族」としての揺るぎない絆が再確認されたのです。

2016年3月14日、大森昌也さんは、愛する子どもたちや元妻たちに見守られながら息を引き取りました。

彼の最期は、究極の個人主義を貫いた男の物語が、最終的には「愛」と「繋がり」という普遍的なテーマに収束した瞬間だったと言えるでしょう。

出典:https://media.mk-group.co.jp/entry/mknews-jikyujisoku-20160501/

まとめ|現代人へのメッセージ

自然と共に生きるという選択

大森昌也さんの人生は、私たち現代社会への痛烈なメッセージでした。

私たちは日々、便利さと引き換えに、自分の生活が何によって成り立っているのかを見失いがちです。

食卓の食べ物がどこから来たのか、電気がどうやって生まれるのか—その「リアル」を知りません。

大森さんの選んだ自給自足は、この無関心からの脱却であり、「自分の命の責任は自分で取る」という、究極の自立の形でした。彼の生き方は、私たちに「自然の一部として生きる」ことの尊さ、そして「本当に大切なものは何か」を問いかけています。

文明の利器を否定するのではなく、その恩恵を受ける前に、自然との対話が不可欠であることを教えてくれたのです。

持続可能な暮らしへのヒント

大森さんのような徹底的な自給自足は、現代人には難しい選択かもしれません。しかし、彼の哲学は、私たちの日常にも取り入れられる持続可能な暮らしへのヒントに満ちています。

それは、必ずしも山奥へ移住することではありません。たとえば、地元の旬の野菜を選ぶこと、無駄な消費を減らすこと、そして子どもたちに労働を通じて命の重みを教えることです。

彼の物語は、私たちに「豊かさの定義」を見つめ直す機会を与えてくれました。

経済的な指標だけでなく、精神的な充足や家族の絆、自然との調和こそが、真に持続可能で豊かな暮らしを築く鍵だと、大森昌也さんの人生は静かに語りかけているのです。

コメント